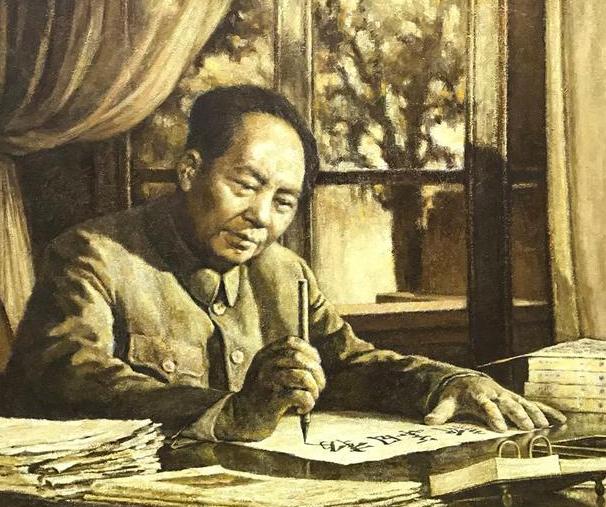

1929年,农民冒死救下毛主席,毛主席留字条:“等革命成功了,你就拿着这张字条来找我!”但建国之后老农不仅没有赴约,甚至毛主席主动邀请他到北京见面,他也多次避而不见。 1929年,那时候的中国,那叫一个乱。红军在江西的斗争环境,艰苦到咱们今天的人难以想象。就在那年2月,毛主席率领红四军主力转战赣南闽西,途中他突然病倒了,高烧不退,浑身起了疹子,情况非常危急。部队一边要打仗,一边要转移,带着重病的最高领导人,那风险可想而知。 队伍走到江西省兴国县一个叫“陈坑”的小地方时,毛主席实在走不动了。怎么办?只能把他暂时安置在老乡家里养病。 这个艰巨又危险的任务,就落到了一个叫刘荣生的普通农民肩上。 说他是普通农民,那是一点不假。家里穷,为人老实巴交。但说他普通,他又一点不普通。当时国民党的“白色恐怖”多厉害?到处都在抓红军、杀干部,收留一个红军的“大官”,那是要冒着杀头、抄家的风险的。村里人劝他,这可是个烫手山芋。 但刘荣生这人,实诚。他看着病得不省人事的毛主席,就觉得这是个“值得救的好人”。他二话不说,把毛主席藏进了自家阁楼,每天都是他老婆做好饭,他亲自爬上阁楼去送。为了给毛主席治病,他跑遍了周边的山头,挖草药,请郎中。那时候缺医少药,他就用土方子,拿金银花、蒲公英这些清热解毒的草药熬水,一口一口地喂。 为了保密,他对自己的孩子都只说是“一个远房亲戚”。那画面,外面是敌人的搜查队来回巡逻,狗吠声此起彼伏,屋里头藏着红军最重要的领袖。这份胆识和善良,真不是一般人能有的。 在刘荣生一家的悉心照料下,毛主席的病一天天好转。半个多月后,部队派人来接他。临走时,毛主席心里充满了感激,他从身上掏了半天,也没什么值钱的东西。最后,他撕下一角布,用钢笔郑重地写下一行字,塞到刘荣生手里,紧紧握着他的手说:“老乡,谢谢你!等革命成功了,你就拿着这张字条来找我!” 这话,是承诺,更是天大的情分。 可刘荣生呢?他没想那么多。他把这张字条小心翼翼地收好,藏了起来。在他心里,这可能不是一张“兑奖券”,而是一段奇遇的纪念品,一个“好人”留下的念想。 日子就这么一天天过。红军走了,国民党又回来了。为了怕连累家人,刘荣生把这张字条用油纸包好几层,藏在了自家屋檐的夹缝里。这一藏,就是整整20年。 建国后,日子慢慢好起来了。可刘荣生一家,还是清贫。按理说,这正是“赴约”的最好时机。只要他亮出字条,别说荣华富贵,至少改善生活是板上钉钉的事。但他没有。家里人也劝过他,去北京找毛主席吧,别的不说,让孩子们有个好前程也行啊。 刘荣生每次都摇摇头,说一句话,这句话,我觉得比黄金还重:“现在国家刚建立,主席一天到晚忙国家大事,我这点小事,怎么好去麻烦他?我们现在有田种,有饭吃,比以前好太多了,不能给国家添麻烦。” 刘荣生不去,毛主席可没忘。 上世纪50年代初,全国形势基本稳定后,毛主席多次跟身边的工作人员念叨起在兴国养病的那段经历,他清楚地记得那个叫刘荣生的农民。他派人去江西,一定要找到这位救命恩人。 经过一番周折,工作人员终于在兴国县陈坑村找到了刘荣生。当他们说明来意,并带来毛主席的问候和邀请,请他去北京做客时,整个村子都轰动了。这是多大的荣耀啊! 可刘荣生的反应,又一次让所有人大跌眼镜。他连连摆手,拒绝了。 理由还是那句老话:“主席那么忙,我去看他,不是给他添乱吗?我身体还好,家里也过得去,心领了,心领了。” 工作人员把情况汇报给毛主席,主席听了,既感动又有点“无奈”。他懂自己这位老乡的淳朴。此后,毛主席又多次派人捎去问候和物资,还几次三番地邀请刘荣生进京,甚至说派专车来接。 可刘荣生,一次也没去。他觉得,最好的相见,就是遥遥相望,各自安好。他知道主席过得好,国家过得好,比什么都强。他去北京,于国于家,都不能创造什么价值,反而要耗费国家的人力物力,这在他看来,是“划不来”的。 他并非不懂那张字条的价值,他只是有自己的一杆秤。在那杆秤上,个人的得失远没有国家的安定和领袖的安宁来得重要。他当年的善举,是出于人性最本真的善良,不求回报。建国后的避而不见,是出于一个公民最朴素的责任感,不添麻烦。 1960年,刘荣生老人因病去世。他终其一生,都没有去北京,没有“兑现”那份承诺。他把字条传给了后人,但嘱咐他们,这是传家宝,是荣誉,不是索取的资本。 这位老农,没上过战场,没拿过枪,但他用最朴素的方式,诠释了什么是“人民”,什么是共和国最坚实的脊梁。